【代表コラム】第1回目 静かなる危機:人口減少下の日本、外国人材との共生の模索

PERSOL Global Workforce代表取締役社長 多田盛弘

1. はじめに:日本社会を揺るがす「静かなる危機」

日本の人口が、静かに、しかし確実に減少し続けている。2023年の出生数は75万8631人と過去最低を更新し、一方で死亡数は159万503人と過去最多となった。その結果、人口の自然減は83万1872人に達し、17年連続での減少幅拡大という深刻な事態に直面している(※1)。これは単なる統計上の数字の変動ではない。社会の根幹を揺るがし、国の形そのものを変えかねない、まさに「静かなる危機」と呼ぶべき状況である。

少子高齢化の波は、医療・介護費の増大、年金制度への圧力、経済規模の縮小、そして何よりも社会の活力低下といった形で、既に私たちの日常に影を落とし始めている。特に、大都市圏への人口集中が進む一方で、地方においては、その影響はより早く、より色濃く現れ、地域社会の存続そのものが脅かされている。本稿では、全国でも特に人口減少が深刻な青森県の現状に焦点を当て、その背景にある労働力不足と、解決策の一端として期待される外国人労働者の受け入れ、そして多文化共生社会の実現に向けた課題と展望について考察する。

※1 出典:厚生労働省「人口動態統計速報(令和5年)」

2. 日本の現状:加速する人口減少と高齢化の波

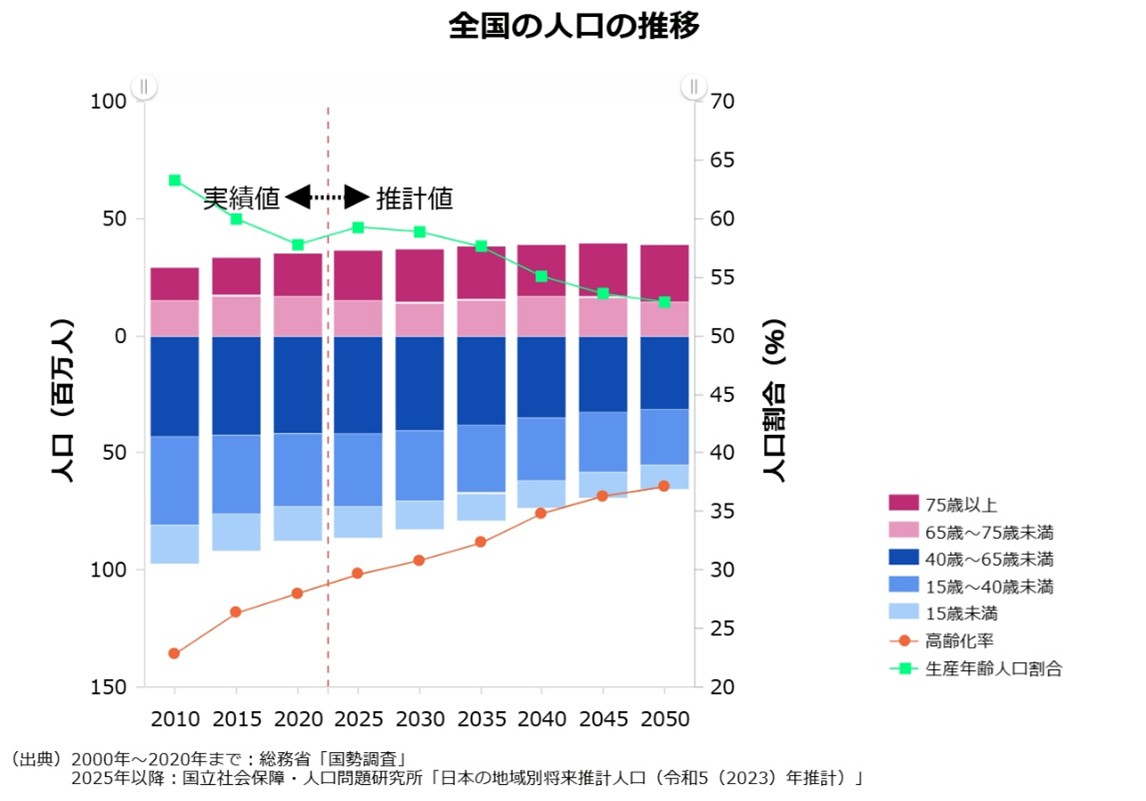

日本の人口減少は、世界に見ても極めて深刻なレベルにある。日本の人口は16年連続で減少しており、2024年は1年間で日本人人口が90万人以上減少している。さらに深刻なのは、人口減少と同時に進行する急速な高齢化である。日本の高齢化率は2023年10月1日時点で29.1%に達しており、10年後には3人に1人以上が高齢者となる (※2)。これは、社会保障負担の増大だけでなく、地域社会の活力が低下し、その持続可能性そのものが問われる局面を迎えているのである。

※2 出典:総務省統計局「人口推計(令和5年10月1日現在)

図1:日本の人口推計

日本政府も、少子高齢化対策として、子育て支援などに力を入れているが、人口減少の大きな流れを食い止めるには至っていない。

3. 労働力不足という現実と外国人労働者の増加

いま日本は人口構造の変化に伴う深刻な労働力不足に直面している。日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じ、今後もその減少ペースは加速すると予測されている。経済活動や社会インフラの維持に不可欠な「働き手」が、あらゆる産業分野で不足し始めているのだ。

帝国データバンクの調査(2024年1月)(※3)によれば、企業の51.4%が正社員不足を感じており、非正社員についても30.0%が不足感を訴えている。特に、情報サービス業、建設業、運輸・倉庫業、そして介護・医療分野での人手不足感は極めて高い。この状況は、企業の成長を阻害するだけでなく、サービスの質の低下や、場合によっては事業継続そのものを困難にするリスクをはらんでいる。

この構造的な労働力不足を補う存在として、近年急速に存在感を増しているのが外国人労働者である。厚生労働省の発表によると、2024年10月末時点での日本国内の外国人労働者数は約230万2,587人に達した(※4)。届け出が義務化された2007年以降初めて200万人を超えた2023年10月末時点の数字からさらに増加し、過去最多を更新。日本の労働市場における外国人材の重要性がますます高まっていることを示している。

外国人労働者の国籍を見ると、ベトナムが最も多く約57万人、次いで中国(香港・マカオ含む)が約40.8万人、フィリピンが約24.5万人となっている。産業別では、製造業が最も多く約59.8万人、次いでサービス業(他に分類されないもの)が約35.4万人、卸売業・小売業が約29.8万人と続く。特に、労働力不足が深刻な建設業(約17.7万人)、宿泊業・飲食サービス業(約27.3万人)、農業(約5.8万人)、そして介護分野(医療・福祉として約11.6万人)においても、外国人材は今や欠かせない戦力となっている(※5)。

彼らは、人口減少と高齢化が進む日本の経済・社会を支える上で、なくてはならない存在となりつつあるのだ。

※3 出典:帝国データバンク 人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)

※4 出典:厚生労働省 『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)

※5 出典:厚生労働省 『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)

4. 在留資格の変化:「特定技能」制度の登場とその意義

これまで、日本で働く外国人労働者、特に専門的・技術的分野以外で現場労働に従事する人材の多くは、「技能実習」という在留資格の下で受け入れられてきた。技能実習制度は、本来、日本の技術や知識を開発途上国へ移転することを目的とした国際貢献のための制度であり、就労期間は原則3年、最長でも5年と限定され、家族の帯同も認められていなかった。そのため、労働力不足への対応という側面はあったものの、人材の定着や地域社会への参加という点では限界があった。また、一部で低賃金や劣悪な労働環境、人権侵害といった問題も指摘され、制度の見直しが求められていた。

こうした状況を変える大きな転換点となったのが、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」である。この制度は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を特定の産業分野(で受け入れることを目的としている。

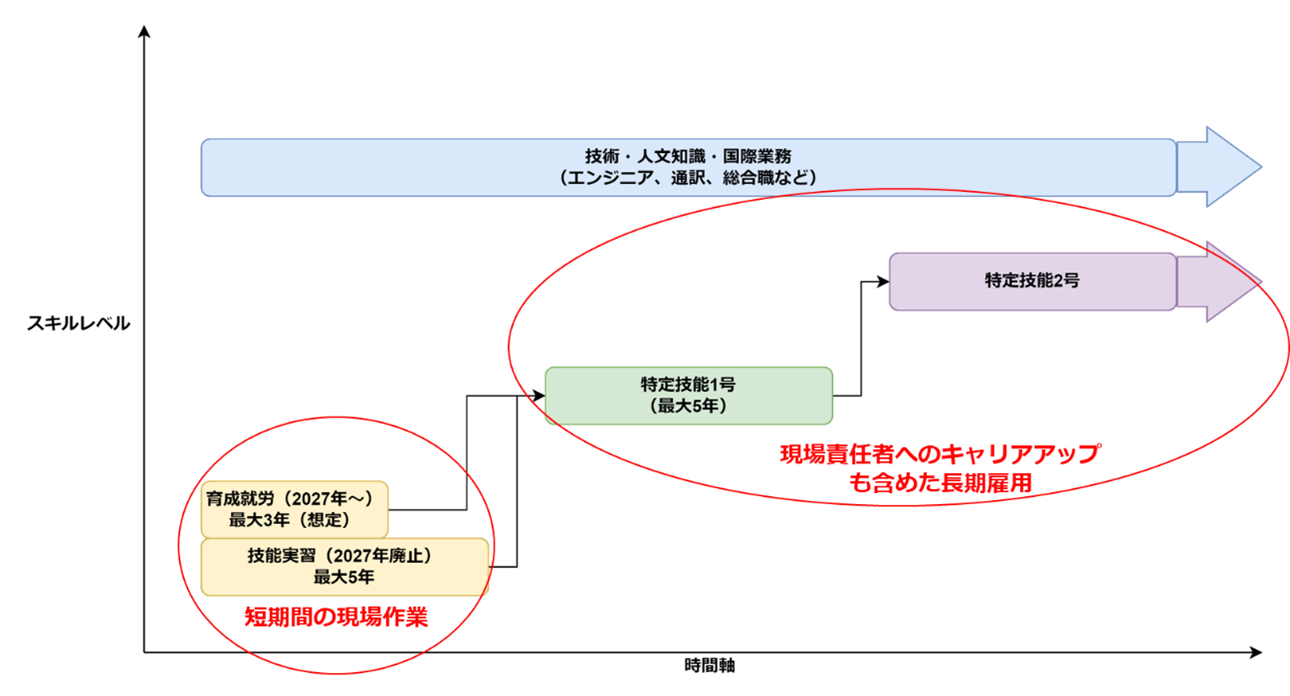

図2に示すように、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類がある。

図2:在留資格比較

• 特定技能1号: 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの資格。在留期間は通算で上限5年。家族の帯同は基本的に認められない。一定の技能水準と日本語能力水準(試験等で確認)が必要。

• 特定技能2号: 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの資格。建在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者や子の帯同(家族呼び寄せ)も可能となる。特定技能1号修了者などが、より高い技能試験に合格することで移行できる。

特定技能制度の創設、特に特定技能2号の対象分野拡大は、画期的な意味を持つ。これにより、これまで期間の制約があった現場労働分野においても、外国人が長期にわたって日本で働き、技術を磨き、キャリアを形成することが可能になった。さらに、家族と共に日本で生活基盤を築く道が開かれたことで、彼らは単なる「労働力」としてではなく、地域社会の一員として定着し、生活していく可能性を持つ存在となったのである。これは、労働力不足の解消だけでなく、地域コミュニティの新たな担い手確保という観点からも、大きな期待が寄せられる変化と言えるだろう。技能実習制度についても、人材育成と人材確保をより明確に両立させる形での「育成就労」制度への移行が現在検討されており、この制度も特定技能への移行することができ、外国人材受け入れのあり方は、まさに大きな変革期を迎えている。

5. 多文化共生への道:課題と求められる取り組み

外国人労働者の増加、特に特定技能制度による長期定着の可能性は、人口減少に悩む日本社会、とりわけ地方にとって一筋の光となりうる。しかし、その光を確かなものにするためには、彼らが安心して働き、暮らせる環境を整備し、地域社会に円滑に溶け込めるようにする「多文化共生」の実現が不可欠である。現状では、まだ多くの課題が存在する。

課題1:言語・文化・習慣の壁

最も大きな課題の一つが、言語や文化、宗教、生活習慣の違いから生じるコミュニケーションの問題や誤解、摩擦である。職場での指示の伝達ミス、地域住民との意思疎通不足、ゴミ出しのルールや騒音といった生活習慣の違いによるトラブルなどが、各地で報告されている。日本語能力は特定技能の要件の一つではあるが、日常会話や地域社会での深いコミュニケーションには、さらなる学習支援や周囲の理解が必要となる。

課題2:社会的な孤立とサポート体制の不足

慣れない土地での生活は、外国人住民にとって大きなストレスとなりうる。特に、家族と離れて暮らす場合や、同郷のコミュニティが小さい場合、社会的な孤立感を深めやすい。行政手続き、医療、子どもの教育、住居探しなど、生活の様々な場面で言葉や制度の壁に直面し、適切な情報やサポートを得られないケースも少なくない。相談窓口の多言語対応や、専門的な知識を持つ支援員の配置、地域における通訳・翻訳ボランティアの育成などが求められる。

課題3:地域住民の理解と受け入れ意識

外国人住民が増えることに対して、一部の地域住民の中には、不安や戸惑い、あるいは偏見を持つ人もいる。治安の悪化や雇用の喪失といった誤解に基づく不安、文化的な違いへの不寛容などが、差別や排斥につながる危険性もある。外国人住民を単なる「労働力」や「お客様」としてではなく、同じ地域で共に生きる「隣人」として受け入れる意識の醸成が重要となる。

課題4:企業における受け入れ体制

外国人労働者を雇用する企業側にも、適切な受け入れ体制の整備が求められる。労働条件や安全衛生に関する多言語での説明、異文化理解研修の実施、日本人従業員との橋渡し役となるメンター制度の導入、宗教的な配慮(礼拝スペースの確保、ハラル食への対応など)などが考えられる。労働者任せにするのではなく、企業が主体的に共生環境を整える努力が必要である。

文化共生は、一方的な「受け入れ」や「同化」ではなく、多様な文化や価値観を持つ人々が、互いの違いを認め合い、尊重し合いながら、対等な関係を築き、共に社会を創っていくプロセスである。時間も労力もかかる取り組みだが、これを避けて通ることはできない。

6. 人口減少時代の羅針盤としての「共生」

日本の人口減少は、もはや避けられない現実である。特に青森県のような地方においては、その影響は既に顕在化し、地域社会の存続基盤を揺るがしている。この「静かなる危機」に対して、私たちは真正面から向き合い、変化に対応できるしなやかな社会を構築していく必要がある。

労働力不足という喫緊の課題に対応するため、外国人労働者の受け入れは今後ますます重要となるだろう。特定技能制度の活用により、彼らが単なる短期的な労働力ではなく、地域に根差し、家族と共に生活し、社会の一員として活躍できる道が開かれたことは、大きな前進である。彼らは、停滞しがちな地域経済やコミュニティに新たな活力をもたらす可能性を秘めている。

しかし、その可能性を現実のものとするためには、言語、文化、習慣の違いを乗り越え、真の「多文化共生」を実現するための努力が不可欠である。それは、行政や企業だけの責任ではなく、地域に暮らす一人ひとりが、多様性を受け入れ、互いを尊重し、共に支え合う意識を持つことから始まる。

私たちは今、社会のあり方を根本から問い直し、未来への羅針盤を定めなければならない岐路に立っている。年齢や性別、国籍、居住地に関わらず、誰もが尊厳を持って、安心して暮らせる社会。そのような社会の実現に向けて、具体的な行動を起こす時が来ている。次回以降は、実際に外国人材を受け入れている地域や企業の事例などを通して、具体的に取るべきアクションについて、さらに深く掘り下げていきたい。

事例・お役立ち情報をもっと見る

- トップ

- 事例・お役立ち情報

- 【代表コラム】第1回目 静かなる危機:人口減少下の日本、外国人材との共生の模索

PERSOL Global Workforce株式会社

PERSOL Global Workforce株式会社